カリー国の若き将軍カスタードが、カリーとシチュードバーグの国境近くまで

ようやくたどり着いたのは、その日の夕刻であった。

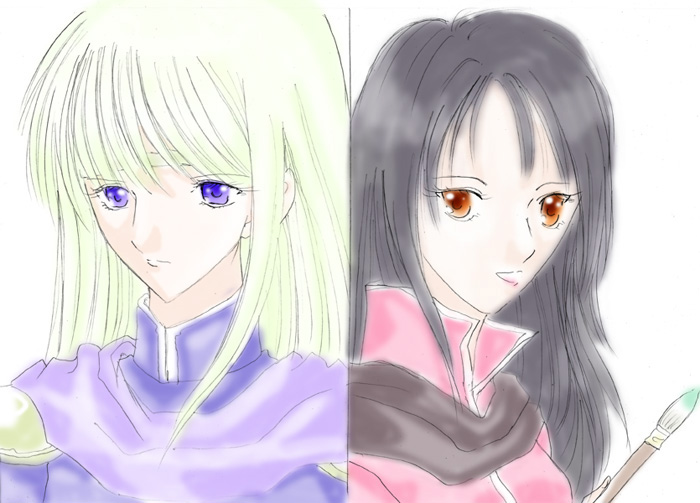

白金の長い髪をなびかせて、白馬の手綱を握る青年は、瑠璃の瞳を生真面目にたたえる。

国境の砦には、同郷の友、アーモンドが居る。

アーモンドという男は、王宮騎士という仕事に嫌気をさし、わざと左遷された。

将軍の位を剥奪され、だがしかし信用は失わなかった。

カスタードとアーモンドは、カリー国に身を置くも、もともとはブイヤベースの民だった。

今は、カリー国王ではなく王子二人に密かに忠誠を誓う。

・・・忠誠心があるのはカスタードだけで、アーモンドの方は

「まあ、あの王子ならこの世も少しは面白くしてくれるかも知れん。」

等と言う。

アーモンドを国境の守備隊長に命じることを進言したのはラズベリーだった。

珍しいことだった。

カリーにおいて、国王ターメリックに進言出来る者は少ない。

王子二人も滅多に口出ししない。

が、アーモンドの身を案じて自分が取り乱していたカスタードを見たラズベリーは

仕方ないな・・・と、アーモンドの身を「左遷」という形で救った。

アーモンドが何をやったかと言えば、大したことはない。

わざと自身の将軍位を剥奪して貰えるように、面倒なプライドの高い大臣の一人にわざわざ酒を飲んで絡んだだけのことである。

「職務中に飲酒とはなにごとか!」

そう言われたのを好都合と、絡んだあげく殴りかかった。

武勲の高い将軍だった。

ただ、何処かしらニヒリストというのか、世の中が面白くない、でも何も出来やしない。

いつもそう思っていた男だった。

そのニヒルな男の無二の親友が、真面目で眉目秀麗、騎士道にも忠誠心をも溢れる、カスタードなのだった。

同郷の親友が、何を考えてそんなことを起こしたのか、カスタードには理解し得なかった。

信じることが第一の僧騎士カスタード。

もうすぐ久しぶりに友がどうしているか、会えるのだと思い国境への道を走っていたのだが。

道端に少女が倒れている。

カスタードは馬を止めた。

「・・・しっかりしろ、どうしたのだ、大丈夫か?」

娘は、飢えて倒れていたようだった。

ここらでは見ない、異民族の娘の様だった。

力なく目を開ける少女は、共通語をほとんど解さないらしかった。

ようやく名だけ、「チュロス」というらしいことだけわかった。

「安心なさい、お嬢さん。この先には私の友が居る長城がある。

根は優しい男だから、君のことを頼むことが出来るだろう。

今少し、このパンを食べて我慢してくれ。

馬も恐くはないからね。」

そう優しく言葉をかけ、国境へと進めた。

少女は、飢えている割には食が早くなかった。

「何処の娘だか知らんが、お前はロリコンだったのか。」

生真面目な友人を、アーモンドはそうからかった。

「何ということを言うのだろう。あの子は飢えて行き倒れていたのだぞ。

何処の民族の子かは解らぬが、私は明日にはここを発たねばならぬ。

どうかあの子の身を頼みたいというのに。」

返ってきた言葉は、至って生真面目。

「ここら辺にあんな民族は居ないんだがな。

流浪の民か何かかね。

まあ、仕方ないから請け負ってやるけども。」

手には葡萄酒のグラスを揺らし、無精髭を生やした男は、微塵も変わらぬ親友を見やった。

・・・守ってやらないと危なげなカスタード。

真面目すぎるが故、その美しさ故、人を疑うことを知らぬが故。

あの時はただ、自分も青くて、反乱でも起こしてやりたいと思ってこうなったが。

「心配するな。お前の大事な親友は、そんなに弱くはないから。

僕とカフェの下にいる限り、その身は安泰さ。お前もね。」

そのラズベリーの言葉を信じ、喜んで辺境の国境へやって来てから行く年か。

この汚れないカスタードはそのままだ。

そんなに弱くはない。が、ほぼ生まれたときから一緒にいたのだ。

こいつの脆さは知っている。

毎日神に祈っているのを知っている。

今でもそれは変わり無さそうだ。

「お前みたいな目立つのを一騎でよこすなんざ、国王様は何を考えているのやら。」

そう言って、グラスを一気にくいと空ける。

「何だ、目立つというのは。私は質素に暮らしているというのに。

国王様ではなく、国王陛下とお呼びせぬか。

そんなに早くにグラスを空けるものではないぞアーモンド。

飲み過ぎなのだ、何杯目なのだ?」

・・・全く生真面目もいいところだ。

ここまで来ると呆れてしまう。

「お前は座ってるだけでも目立つんだよ、鏡見たことがあるか。」

皮肉を投げつけてみる。

「鏡など・・・毎日見ているが。何が言いたいのかわからぬ・・・。」

困ったような顔をする。

「・・・・・。」

頭が痛くなりそうだと、ぼそっと呟くと、飲み過ぎなのだと返ってくる。

変わらないことは喜ぶべきなのか。

まあ、久しぶりに少し、酒が美味いのは嬉しいことか。

ニヒリストの守備隊長の頭には、食えない国王が何を考えているのかがあった。

そんな、王子が二人帰ってこないことなんて、ザラにあることだと知っているが故、将軍を一人で隣国に、そんなことの為だけに使わすことがおかしい。

カスタードは命じられればはいと言ってすぐに動く。

・・・俺に動けと言うか、勇王ターメリック。

そして隣国に何をもたらす、勇王ターメリック。

「何か・・・動いているんだな。

こんな田舎に居ちゃあ、変動もよくわからんが、動くならいいことさ。

変わるときが来たのなら・・・俺も少しは動いてもいいさ・・・。」

そう呟きながら、6杯目をくいと流し込み、カスタードにたしなめられた。

夜中のその一室、保護された異民族の衣装の娘は、その長城においては、誰も解せぬ言語をもって、一人ぶつぶつとしきりに何か言っている。

その手には闇の色をした小さな球体があり、その言葉を吸い込んでいく。

ようやく終えたと思うと、鳥の足にそれをくるんで結びつけた。

宵の中でも目が利く鳥は、魔界にしか居ないはずだった。

外見は鳩の様な鳥だが、その目は不可思議な色合いをしている。

ぼそりと何かを言われた後、その鳥は窓から飛び立った。

・・・方向は、北西。シチュードバーグを越え、フォンドヴォーに向かっていた・・・。

「うぬぬぬぬ・・・・。」

シチュードバーグの大臣ジンジャーは、その書状二つを手に、唸り声を上げていた。

ひとつは、ミントとロゼのサインが入っている。

もうひとつは、国王カマンベールが帰国する旨が書かれている。

馬車の車輪が外れたが故、予定より遅れる、という書状だった。

すぐにこんな手紙が届くということは、近くまで帰っているということだ。

ジンジャーは、国王が居ない間を任されているのだ。

よって、国王宛の書も、解いて読むことが許された。

だが、そこに書かれていたことは、とんでもないことだった。

相談役は大将軍グリンティだけだ。

この大将軍は、不肖の息子が意外に頑張っている様だと知り、内心喜んでいたが。

「唸ろうと悩もうと仕方あるまいよ、ジンジャー卿。

覚悟を決めなされよ。

国王陛下不在の際の不祥事は、私の責任でもある。

早くカラメルの件に手を回さねばならぬであろう。」

「何を嬉しそうにしておるのじゃ、おぬし・・・。

恐ろしゅうてこの様なこと、陛下にどうお伝えしたらよいと言うのじゃ・・・?

書いてはおらぬが、ラズベリー王子とカフェラーテ王子も共に居られるのだ・・・。

最早わしの手には負えぬ事態・・・。

姫様が帰ってこられるよりも、陛下が帰られる方が絶対早いぞ・・・。」

大臣ジンジャー、事務処理は得意だが、不祥事にはとんと弱い。

「事実がわかってなによりであろう。

ロゼ博士か・・・。アプリコット姫がとても信頼しておられた。

頭の切れる者であったと記憶する。

聖騎士と・・・マロン・グラッセという者の率いる特殊部隊・・・。

プレッツエルも居るか。

ふふふ、なかなか面白いことになっている。」

グリンティはさも愉快そうであった。

「カシュー、この薬を鏃に塗っておきなさい。」

戦支度の進む、シャーベット派の仮の宿は、ばたばたと動く。

ロゼは、その手に特製の痺れ薬を持っていた。

「・・・痺れ薬・・・・・。

博士、そんな、決戦を決め込んでおいて、そんなことをなさいますか。」

カシューは、眉をしかめる。

「シャーベット君の意向を思い出して下さい。

無駄な人死にを出さないことが絶対条件ですよ。

足止めが出来れば良いんです。あなた方が本気でやったなら、バタバタと人死にが出ます。」

「あ・・・。

そう、ですね・・・。流石博士ですわ。

わかりました。私は弓を持って後方で支援致します。」

カシューは弓の名手であった。

それがたとえ馬上であっても、狙いはほとんど外さない腕の持ち主だ。

「では・・・前線はアールグレイ君とガナッシュさんとプレッツエル君とプディングさん、グラッセとガーリックに居て貰いましょう。

残りは守備と後方支援です。

進路は、ギリギリまで静かに迫って、一気に横から叩きます。

・・・それで、宜しいですね?」

ロゼは軍師の様に、そう言い切った。

「待ってくれ。僕も前線に出してくれないか。」

そう言うのはカフェラーテだ。

「・・・お二人には中程で支援して頂きたいのですが。」

王子の身は、こんな危険なことに晒せはしないと、そういうことなのだが。

「いや、僕の身分なんて、今は忘れてくれ。

兄上もそう思っているんじゃないんですか。

戦力になる自信はあるんだ、頼む。」

カフェラーテの瞳は真剣だ。

「・・・僕はプリンちゃんの側にいられればいいんだけどね。」

兄の方はそんなだが。

「・・・いいじゃん、それで。」

アールグレイが口をはさむ。

「今はみんな、同じ気持ちでいるはずだろ。カフェ様は強いし。

あんなに使える人だったなんて、俺知りませんでしたよ。」

「ありがとう、アールグレイ。・・・やっぱり僕は、剣の方が性に合っていると実感しているよ。頼む、僕も前線に立たせてくれ。」

カフェラーテの瞳は真っ直ぐで、真摯に輝く。

「そうですか・・・。

わかりました。私にそんな決定権はございませんが、

カフェラーテ様は前線に、ラズベリー様はプディングさんのお近くに、それで、宜しいですね。」

ロゼはよく見ると愉快そうだ。

「俺の近くにってのは、余計だよ。」

プディングは口をとがらせ、可愛いと言われてその言葉の主をぴしゃんと叩いていた。

シチュードバーグの王都には、植物園がある。

そこで、絵筆をとる女がいた。

華やかな花の中に美しい娘を座らせ、それをモチーフにキャンヴァスに筆を走らせる。

ブイヤベースの画家にして詩人、ミネスと名乗る。

本人がそう言うだけで、知名度はなかった。

ミネスというのは、本名の一片であって、本当はミネス・トローネという。

ブイヤベース神聖国の第一王女、ミネス・トローネ。

髪は黒く長い。その瞳は光に当たると橙色だが、陰に入れば黒い。

色は白く、美しい顔立ちをしている。

ハイ・セージの実力と、そこそこ剣術も備えた。

そんなミネス王女が、ここで何をしているのか。

・・・絵を描いている。

モデルの少女に言葉をかけ、笑わせる。

笑っては描けぬからと言い、

「ミネス様、そんなことを仰られては、可笑しくて笑うなと言われても困りますわ。」

と返されている。

冗談ばかり言うミネスは、口の達者な娘であった。

「まあまあ、座り直してくれないと、今とは違う絵になっちゃうよ。

爆笑するパセリも可愛いけど、ここはひとつ澄ましていておくれ。」

パセリと呼ばれた少女は、そう言われてもとの体勢に戻す。

「可愛いと言って下さるなら、可愛く描いて下っておりますの?」

パセリはそう言いながら微笑みをたたえる。

「そうだなあ、ちょっと美人に描きすぎかもなあ。」

・・・口が減らない。

「まあ。ではそのまま美人に描いて下さいませ。

私が絵描きでしたら、ミネス様の様な可愛らしい方を描きたいですわね。」

相手もなかなかの口達者だ。

「可愛らしいかい。それは喜ぶべき言葉なのかな?

君を詩に詠むのなら、花のように儚く、石に針は通せない・・・とかはどうだろ。」

よくわからない詩を詠むミネス。

「ミネス様の詩は、難しくてわかりませんわ。その石に穴は開いておりませんの?」

パセリは首をかしげながら、思いついたことを言ってみる。

「開いてないから、通せないんだよ。針が折れるね、まず。」

「まあ、良い喩えではなさそうですわ。それに詩としてはあまり美しくありませんよ?」

「そうだね。美しく詠んでいないし。どちらかというと若者好みのおかしな詩が得意なんだ。」

「描かれる絵とご本人様はこんなに華麗でお美しくいらっしゃるのに。」

変わり者の絵描きの女を、不思議そうに見る貴族の娘パセリは、ちっとも読めない赤味のある黒い瞳を見ていた。

見かけは幼げだが、歳は23だという。

ブイヤベースでは知ってる者は知ってるよ、と言うが

そんな話は聞いたことがない。

見ていれば解る。この女は身分がある。

そして、偽りが上手そうでいて、嘘がつけない。

パセリは、自分の碧の髪を撫でた。

手が動いてるよ、と言われて手を戻す。

このミネスには、命を救われた。

馬車で野を走っていたとき、魔物に襲われた。

パセリの悲鳴をかき消したのは、魔法の落雷だった。

続けざまに剣が走り、一人で魔物の群を消し去って見せた。

去ろうとする女の足を止め、礼をするため屋敷に招き、画家であるというから描かせていたのだ。

ミネスは、アプリコットと顔見知りだ。

シチュードバーグに赴いたのは、アプリコットに会うためだった。

貴族の屋敷に滞在できるのは好都合だった、のにだ。

ハイ・セージの力を持って感じる、有り余るグラン・セージの魔力が城にない。

「何をやってるのかな、あの姫様は。

俺から出向いてやりゃ、居ねェときた。

勘が正しければ、何か起きてるのかもな・・・。

もう少しここにいて、情報収集しないといかんね。」

ブイヤベース神聖国第一王女ミネス・トローネ。

黒い髪をときながら、窓の外の遙か先を見た。

「行くぞ。」

アールグレイは独り言のように、気合いを入れる。

「ああ。」

その言葉に応えたのはガナッシュだった。

緊張感が走る。

「ここまで来たら、行くだけだ。」

カフェラーテが言う。

「こんなことになるなんて。ふう・・・アタシはあくまで後方支援しか出来ないけど。」

カルボナーラは飼い慣らした魔物を使うかと言ってみたが、

それには及ばないと言われた。

魔物なんてものは、やはりいい顔はされない。

「ミント姫、僕は貴女の身を守りましょう。ご無理はなさらず。」

ブレッドは、一人力なく見える少女にそう声をかけた。

が、ミントは燃えていた。

「ありがとう。でも私もやる気なの。

私は魔道士だけど大したことがないから、殺さない程度なら丁度よくてよ!」

一同、真剣だ。

実際実力者揃いだ。逆に殺さない程度というのが、面倒なくらいの。

「・・・仕返しなんてことじゃない、俺は頭として責任を取る。」

シャーベットは呟く。

「俺は正直、あいつらはもう、許せねェよ。」

ダガーに手に、ビアが言う。

「町を救うのは、勇者として当たり前だぜ。勇者伝説に新しい1ページ作ってやる。」

プディングはヴァルクス・レイを手に、冗談めかした言葉を吐くが、

その顔は真剣そのものだ。

「プリンちゃんアプリンに似てきたんじゃない?」

ラズベリーは相変わらずの言葉だ。

「俺人間相手の実戦は初めてなんだよなあ。」

クラムが言う。

「私だってそうだわ。こんなことになるなんて・・・でもこれは仕事よ。」

ポタージュは意外とドライである。

「・・・剣は捨てたつもりでしたが、今一度、騎士道精神を思い出しますか。」

ロゼは細身の剣を手にしていた。

「博士のお側でお守りしたかったですが、今日はこの槍の真価を試してみたいと思います。」

青い槍を手に、プレッツエルは言う。

「今日は1本たりとも外さないと、ストロベリー神に誓います。」

カシューは言う。

「誓わずともお前なら外さんだろう。」

グラッセは愛想のない声で言う。

「・・・人間を斬るのは久しい・・・。」

ガーリックが零す。

「今の騎士団の実力を拝見しようか。ちょっと面白そう。」

愉快そうにカクテルが言う。

魔物じゃない、相手は人間。

目標、船の奪還及び出航、海賊討伐だがしかし一人も殺すな。

駆け抜ける準備は出来た。

一同静かに、進んだ。

挿絵・・・?

左・カスタード。右・ミネス・トローネ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

長くなってしまった。

カスタードを男にしたのは間違いだったかと書きながら思いました・・・。

ぞろぞろとキャラが出てくる話ですが。

カスタードは初登場じゃないんですよ、忘れられていると思いますが。

クラムとポタージュも忘れられていそう。

ミネストローネなのに髪は黒い。

次回、海賊との戦いが始まります。

挿絵というか、ただのキャラ絵ですが、まあ華やかでいいんじゃないかと・・・。

色彩的に反対色なので、並べて描くと楽しいです。

たまにはワンシーン絵にしてみたらどうだと思います。

続き

戻る